設計から、施工まで。 その2

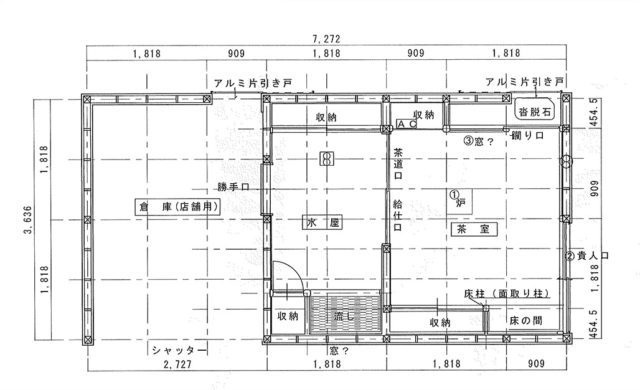

今までの打合せから書き起こしたのが平面図⑥です。展開図も書きました。

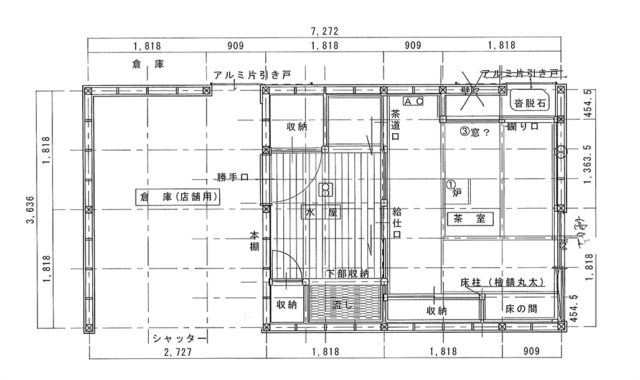

図面⑦も合わせて作成しました。水屋の床は板の間にする、という事でした。この図面に基づいて、打合せを続けました。

この図面における、施主様の要望点を書き出します。

- 倉庫から水屋に入るのは、やはり、いや。 庭から水屋に入りたい。

- 躙り口前の沓脱石のところにアルミ片引き戸は不要とのこと。 躙り口では防犯に難点がある、と説明したが、「庭に作るのだからその心配は少ないでしょう」と却下。

- 基本的には、自分たちが小間でのお茶を楽しみたいという事です。ごく内輪でのお茶飲みですから、お客を呼ぶ気はありません。ですから貴人口も不要。

- 茶道口、給仕口を分ける必要もない。

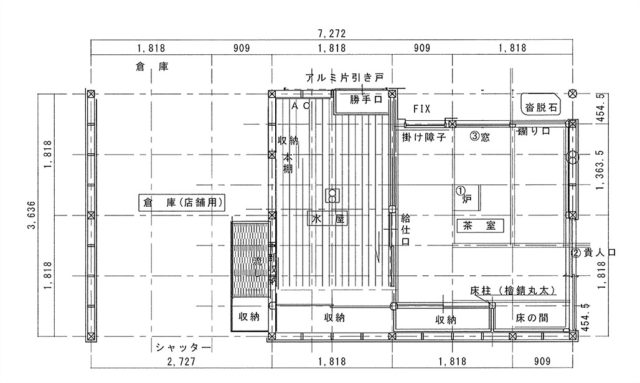

ここまで打合せをした後、「次にどのようにお点前をするか。」と言う話に進みました。ここのところは、流派の違いもありますし、自分にはまだ、よくわからないところです。お点前をするときの動線を考えて作成したのが、決定図です。

変更点を書きます。

- 水屋の入り口を庭から入るようにしました。

- 茶室への出入り口の関係で、流しの位置を替えました。(お点前を考えたもの)

- 水屋の床は縁甲合板ですが、出入口だけ半畳の畳を敷きます。

- お点前をするときに手元が暗くならないように、窓が欲しいという事で、アルミFIXの窓を設けて、掛け障子を付けました。筋交いが欲しい壁なので、筋交いは表しにします。

- 今まで貴人口を考えていたところに引違の窓を設けました。

- 炉壇は塗り込めの本炉壇ではなく銅製で良い。ただし、炭用と電気ヒーター用と二つ用意する。

以上のような具合で、平面図は95%くらい固まりました。あとは、平面図や展開図など図面だけから想像することが難しいものがあります。

窓の大きさの変更はできませんが、窓の高さなどは、実際にその場で立ったり座ったりしないとしっくりこないと思います。それ等は、造作に入って実際に作られていく過程で見て頂き、改めて決められていくものとします。 収納内の棚板も、現場打合せにします。

しかし、ここまで図面を作り上げれば、大きな変更ではなく、いわゆるマイナーチェンジくらいの変更しか出ないと思います。

次に仕上げの打ち合わせをしました。

茶室 造作材 ウンスキ

| 床 | 壁 | 天井 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 本畳 ア60 縁・綿ムジ | 京壁風ビニールクロス | 杉網代天井(段差有) | |

| 炉蓋畳 炉縁は別お施主様 | 腰貼 | H2200,H2050 蛭釘 | 天井埋込照明器具 |

床の間

| 床 | 壁 | 天井 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 欅突板合板

畳と同高さ |

京壁風ビニールクロス

落掛け=杉張り |

網代天井 H=2100

曲げ釘 |

床柱 -磨き丸太

花釘 |

水屋

| 床 | 壁 | 天井 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 縁甲合板12㎜ | 京壁風ビニールクロス | 杉化粧敷目合板 | |

| 茶室出入口のみ畳 |

水屋流し

| 床 | 壁 | 天井 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 銅注文品、晒竹簀の子

天端=FL+800 |

腰―杉張りH=450 竹釘、 簀の子棚 通し棚脇に収納棚 |

網代天井 | 化粧柱= |

収納

| 床 | 壁 | 天井 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ベニヤ合板ア12 | ベニヤ合板ア | ベニヤ合板ア |

茶室というのは、すごく特殊な建物で、お施主様と職人の感性に基づいて作り上げていくものです。

お施主様がその茶室に対して考えている事、思っていることを、どんなことでもこちらにぶつけてもらって、それを作り手側がくみ上げなければ、お施主様の満足する茶室にはならないと思っています。

まあ、このことは、茶室に限ったことではないかもしれません。普通の住宅でも、その住宅にお施主様側が望むことをすべて施工側に話してもらうことが、大切だと思っています。

これから、金額を決めていくことになります。

倉庫の一部に茶室にする工事 設計から、施工まで。 Vol.3に書きます。

倉庫の一部に茶室にする工事

vol.1 / vol.2 / vol.3 / vol.4 / vol.5 / vol.6 / vol.7 / vol8 / vol.9